| 01 | 0 | | 연극 '고독자' 무대를 준비하는 배우들의 연습 현장 / 사진 공연창작소 숨 |

|

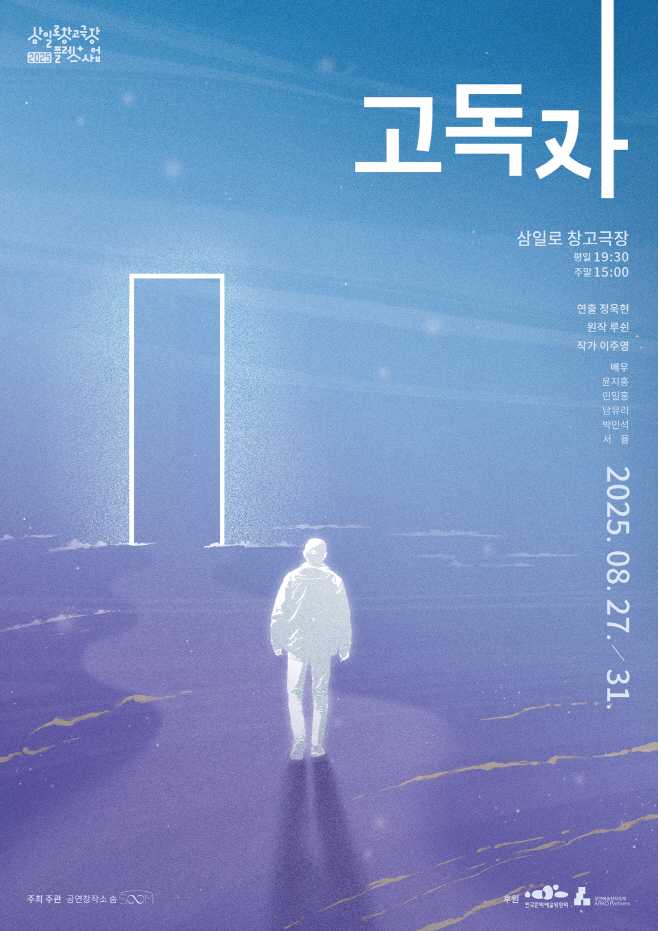

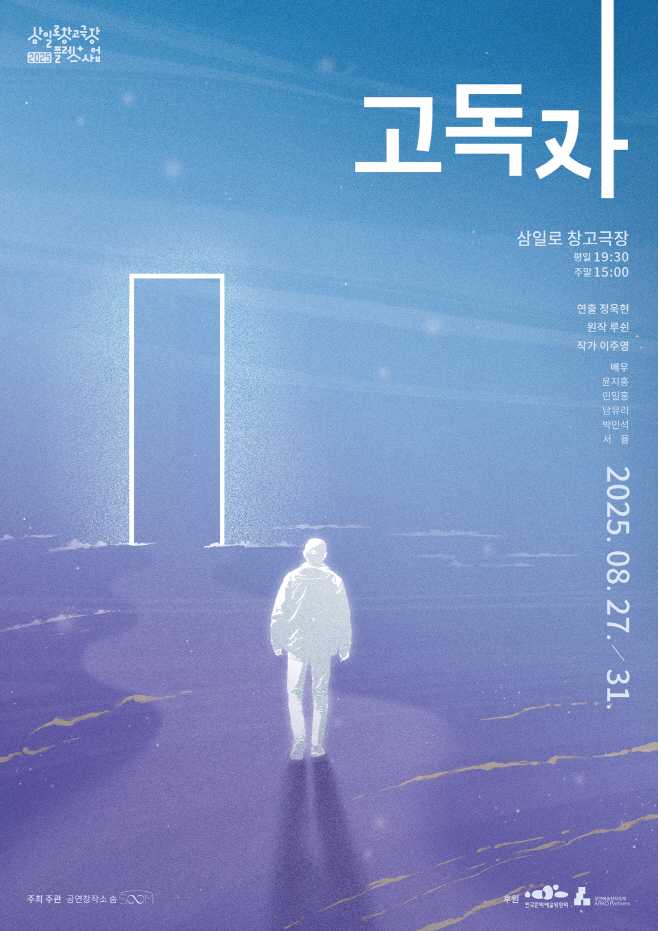

루쉰의 문학은 언제나 불편한 질문을 던진다. 사회의 모순을 예리하게 파고들며 인간의 고독과 불안을 해부하고, 변화하는 시대 속에서 우리가 어떻게 살아야 할지 성찰하게 한다. 연극 '고독자'는 그 질문을 2025년의 무대 위로 소환한다. 중국 근현대사를 대표하는 문호 루쉰의 단편소설을 토대로, 인형과 인간, 오브제가 교차하는 무대에서 현대 사회의 고립과 연결, 탐닉과 공포를 서늘하게 그려낸다.

이번 작품은 한국문화예술위원회의 공연예술 창작주체 지원사업 선정작으로, 연출 정욱현, 작가 이주영, 기획 정철현이 힘을 모았다. 무대는 백이준, 조명은 조성현, 음악은 고태우, 의상과 소품은 허란이 맡았으며, 윤지홍, 민일홍, 남유리, 박민석, 서율 등 개성 있는 배우들이 참여해 밀도 높은 서사와 강렬한 무대를 완성한다.

| 02 | 0 | |

|

| 03 | 0 | | 연극 '고독자' 무대를 준비하는 배우들의 연습 현장 / 사진 공연창작소 숨 |

|

이 작품은 한때 교수 사회에 발을 들였지만 권모술수와 사교에 익숙하지 않아 퇴출당한 한 남자의 이야기로 시작된다. 학계의 울타리 밖으로 밀려난 그는 택배 배송 기사로 새로운 삶을 시작한다. 세상과 적당히 거리를 두고 홀로 하는 노동의 고요함에 만족하던 시간은 오래가지 않는다. 경조사 자리에서 들려오는 의례적인 말들, 인맥 관리를 강요하는 시선, 하루하루 생계에 매달려 치유의 여유조차 허락하지 않는 현실은 그를 다시 세상의 소용돌이로 끌어올린다.

그러던 어느 날, 배송지의 문 앞에서 마주한 고독사의 현장은 그의 일상을 뒤흔든다. 철저히 홀로 생을 마감한 수취인의 죽음 앞에서 그는 잠시 고민하지만, 이내 다시 택배를 내려놓고 돌아선다. 그러나 마음 한 구석에 남은 죄책감과 설명하기 어려운 동경은 그를 서서히 잠식한다. 그는 고독사의 현장을 은밀하게 찾으며 죽음의 흔적을 어루만지고, 타인의 고독을 탐닉하는 자신을 발견한다.

폭우가 쏟아지던 어느 날, 사망자의 몸에 들끓던 구더기 떼가 빗물에 쓸려 도로로 흘러내리며 그 죽음은 세상에 드러난다. 고독사의 비극을 세상에 알린 언론 보도와 익명으로 번져가는 시선과 비난은 주인공을 향한다. 인간의 죽음을 방치했다는 도덕적 비난, 한때 자신을 냉정하게 대했던 이들이 돌연 찾아와 건네는 동정 섞인 친절, 그리고 학과장이 내미는 조교수 임용 제안은 그에게 또 다른 압박으로 다가온다.

그러나 그 어떤 선택도 마음에 와 닿지 않는다. 세상과의 끈을 끊고 홀로 서는 길만이 자신을 지켜줄 것이라고 믿지만, 진정한 고립의 끝에서 그는 자신을 휘감는 공포와 불안을 마주하게 된다. 이 작품은 고독이라는 감정이 어떻게 욕망이 되고, 그 욕망이 어떻게 서늘한 공포로 변해가는지를 치밀하게 포착한다.

| 04 | 0 | |

|

| 05 | 0 | | 연극 '고독자' 무대를 준비하는 배우들의 연습 현장 / 사진 공연창작소 숨 |

|

연출을 맡은 정욱현은 "우리는 때론 매우 힘든 순간을 마주합니다. 이런 순간이 반복되고 지칠 때, 누구나 혼자만의 공간을 필요로 하지만 현실은 그것조차 허락하지 않습니다. 그 공간의 이름을 '고독'이라 부르고 싶습니다"라고 설명한다. 그의 말처럼 '고독자'는 고독을 단순한 슬픔이나 비극으로 환원하지 않는다. 혼자만의 공간 속에서 싸우고, 울고, 웃으며 살아가는 현대인의 복잡한 감정을 섬세하게 재구성하며, 관객으로 하여금 스스로의 고독과 마주하도록 이끈다. 무대는 이 서사를 더욱 입체적으로 완성하며, 인형과 배우가 한 무대 위에서 교차해 현실과 비현실의 경계를 허물고 관객의 감각을 사로잡는다.

원작자 루쉰은 1881년에 태어나 1936년에 생을 마감하기까지 중국 근현대사의 격랑 속에서 인간과 사회를 응시한 작가이자 사상가였다. 『아Q정전』, 『광인일기』, 『고향』 등으로 대표되는 그의 작품은 사회의 모순과 인간의 본질적인 고립을 사실적으로 묘사하며 세계문학의 새로운 지평을 열었다. 연극 '고독자'는 그의 시선을 충실히 계승하면서도, 2025년의 현재를 살아가는 이들의 현실에 맞춰 다시 써 내려간다. 빠르게 변화하는 사회 속에서 고립과 연결의 경계를 오가는 현대인의 불안을 날카롭지만 서정적인 언어로 포착하며, "고독조차 사치인 세상에서, 우리는 어떻게 살아야 하는가"라는 질문을 던진다.

이 연극은 단순한 문학의 재현에 그치지 않는다. 무대 위에서 살아 움직이는 배우와 인형, 그리고 시공간을 초월한 루쉰의 언어가 서로의 결을 잇는다. 그 공간 속에서 관객은 고독이라는 단어가 담고 있는 다양한 얼굴을 마주하게 된다. 쓸쓸함, 탐닉, 해방, 공포… 그리고 결국은, 살아가고자 하는 간절한 의지까지. 이 작품이 남기는 서늘하지만도, 때로는 따뜻한 여운은 우리 모두의 이야기이기도 하다.

| 06 | 0 | |

|